新年度既卒入職者24名をお迎えしました。

様々なキャリアを積んで当院に来てくださっています。

当院に就職され、目指したいこと、目標がかなえられるよう、一緒に取り組んでいきます。

新年度既卒入職者24名をお迎えしました。

様々なキャリアを積んで当院に来てくださっています。

当院に就職され、目指したいこと、目標がかなえられるよう、一緒に取り組んでいきます。

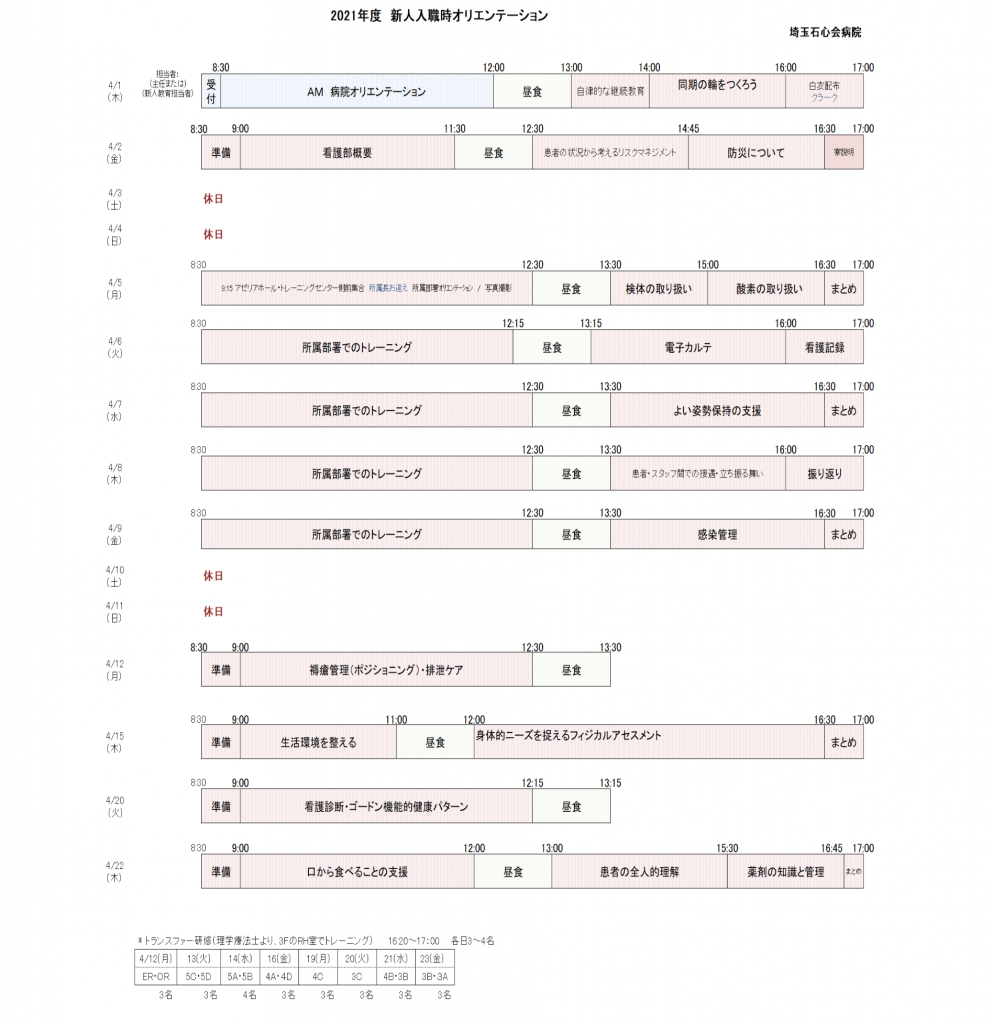

新年度に24名の新人看護師をお迎えしました。

4/1~4/22まで集合研修を実施しています。

プログラムは次のようになっています。

新人看護師は同期と交流しながら、頑張っています!

『患者理解を深めようⅣ』と題し、クリニカルレベルⅣの人たちを対象とした研修が行われました。

講師は、東京医科大学病院 本田裕美 先生。

患者・家族の状況や個別性を理解し、必要な情報を意図的に収集していき、それぞれのニーズに応えるため、幅広い選択肢の中から適切な看護を実践することができることを目的とした研修です。

患者さんの理解を深め、信頼関係を築いていける看護師へ成長していってください。

看護教育センター

今日は、「ケーススタディ発表会」。

2年目看護師 31名による発表です。

2年間かけて取り組んできたことや患者さんとの関わりの中で学んだことをしっかりと発表していました。

また、質疑応答では活発に意見交換が行われ、4月に入職した1年目の看護師も来年の発表に向けて、先輩たちの発表からたくさんの事を学んだようです。

ケーススタディを通して学んだことを、看護に携わる中でしっかりと活かしてくれると期待しています。

看護教育センター

患者理解を深めよう~不安・コーピング~ と題し、ライムナース[3~4年目の看護師]を対象とした研修が行われました。

コーピングとは、英語のcope(対応する、対処する)から派生したメンタルヘルス用語で、ストレスへの対応・対処の方法のことをいいます。ストレスコーピングと呼ばれることも多く、ストレス解消法の一種だと誤解されることもありますが、むしろストレスがあることを前提に、そのストレスと「どううまく向き合っていくか」という方向で解決をはかる手法です。

ストレスというと悪いイメージがつきまといますが、そもそもストレスとは、外部から刺激を受けたときに生じる緊張状態のことなので、適度の緊張感は仕事の質をよくしたり、意欲を高めたりする作用もあります。

しかし、過度のストレスは心身に悪い影響を及ぼし、うつ病などの精神疾患だけではなく、脳梗塞や心筋梗塞など、身体的な疾患を引き起こす原因にもなってしまいます。

講義とグループワークを通し、患者さん・家族を理解し、状況に応じた看護を実践し、不安を持つ患者さんの理解とその不安に対する対処行動(コーピング)を理解する事を学びました。

今日の研修で学んだ事を しっかりと、実践の場で活かしていってください。

看護教育センター

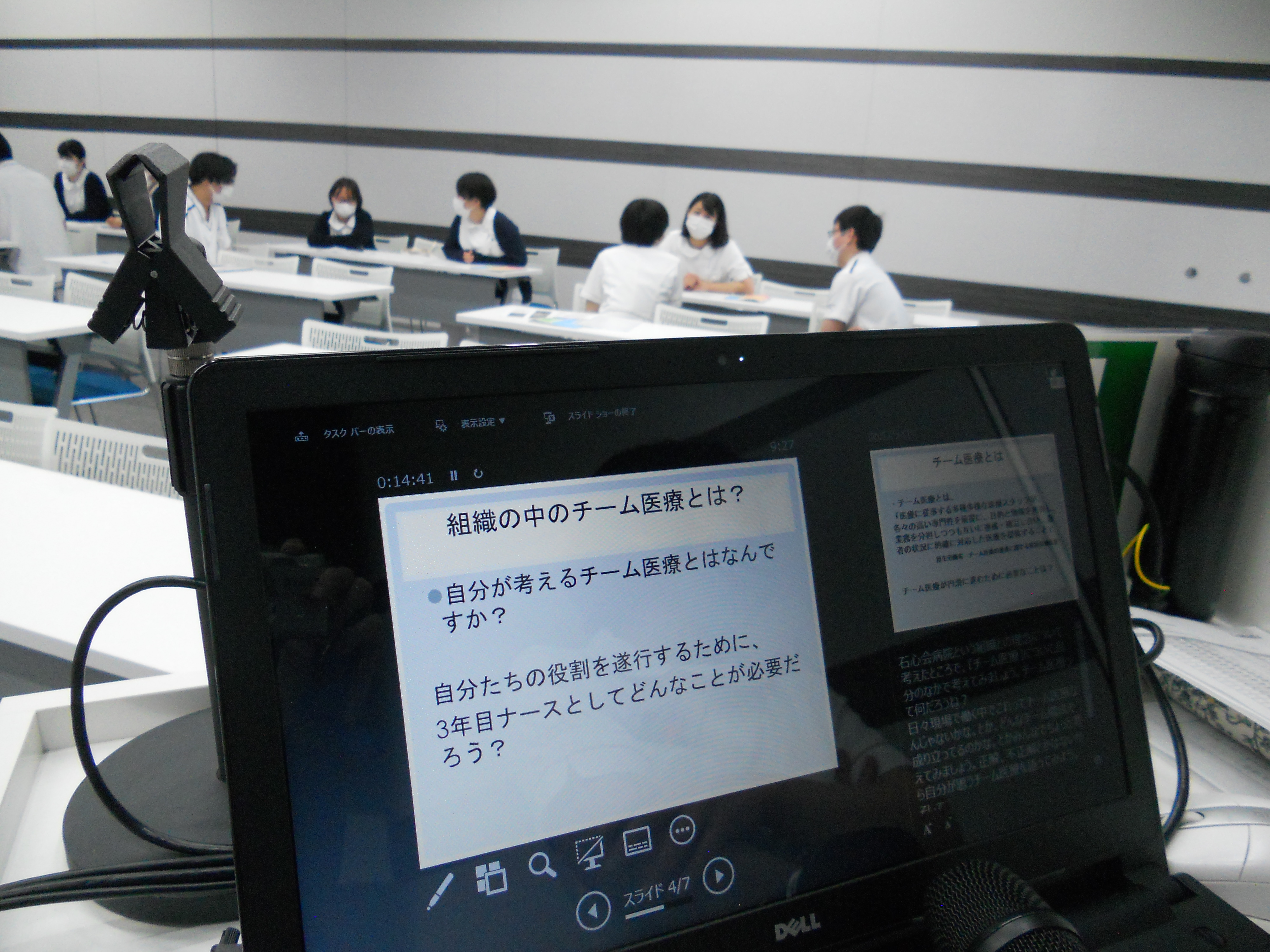

~チーム医療で必要なコミュニケーションスキルを磨こう~

講師は病棟副師長2名。

チーム医療の中で重要とされている伝達・情報共有ができるよう、コミュニケーションスキルを磨くことをねらいとし、

研修を行いました。

組織の中でのチーム医療とは何か。

その中で自己の意見を正しく伝達し、相手の意見にもしっかりと耳を傾ける。

医療に携わる者として、また、患者さんに接する際にも大変重要なポイントを学ぶことができました。

コロナ渦で研修を行うことも難しい中、質の高い講義を受講することができました。

今日の研修を各々病棟で実践に活かしていってください。

看護教育センター

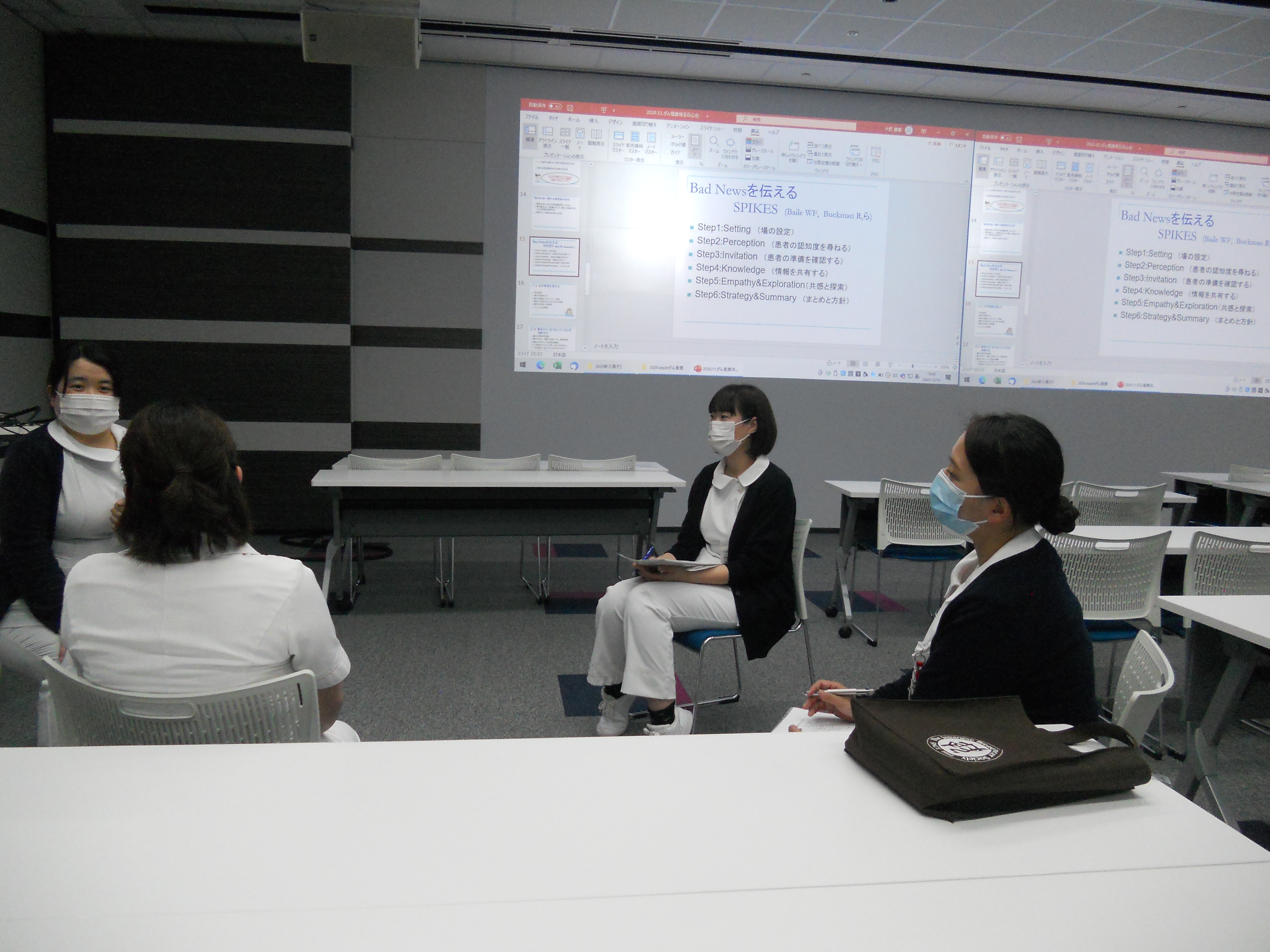

今日は、がん看護コースの第4回目。

前回学んだコミュニケーションスキルを踏まえて、ロールプレイングを行いました。

患者さんとの信頼関係を保ちながら、内容を正しく伝えること。

難しいことですが、患者さんやご家族の心情を理解し、看護に活かしていってください。

看護教育センター

『安全においしく食事をしてもらうために』と題し、摂食嚥下看護についての研修が行われました。

全5回コースの第3回目です。

この研修は、クリニカルレベルに関わらず希望者が受講できる研修。

看護師の他、医師や栄養士など他職種の方たちも講師となって、さまざまな角度から嚥下について学んでいきます。

講師は、摂食嚥下障害看護認定看護師。

今日は、嚥下機能のスクリーニングテストについてです。

口の中に何も含まない状態で唾液を飲み込むという動作を何度か繰り返してもらい、のどを触診して、のどぼとけが上下運動できているかを確認し、飲み込みの回数で判断します。

患者さんや高齢の方で嚥下障害に陥っているのに気づかない場合があります。

嚥下障害のサインを見逃さないようにしましょう。

今日の学びを今後のケアに活かしていってください。

看護教育センター

今日は、認知症ケアコースの第4回目。

講師は、認知症ケア認定看護師 1名です。

認知症患者さんに対して、臨床の場で具体的にどんなケアが実践できるのか、患者家族へはどんなケアをしたら良いのか、患者や家族の小さな変化を見逃さないためにはどうしたら良いのか… 事例を通してグループワークを行い、さまざまな気づきを得ることができたようです。

研修で学んだことを、各病棟に持ち帰り、リンクナースとして広めていってください。

看護教育センター

12/10 レベルフリー研修 -摂食嚥下看護 第2回- 17:30-18:30

『安全においしく食事をしてもらうために』と題し、摂食嚥下看護についての研修が行われました。

全5回コースの第2回目です。

この研修は、クリニカルレベルに関わらず希望者が受講できる研修。

看護師の他、医師や栄養士など他職種の方たちも講師となって、さまざまな角度から嚥下について学んでいきます。

講師は、摂食嚥下障害看護認定看護師。

今日は、誤嚥性肺炎についてです。

誤嚥性肺炎は、反射機能が衰えたことにより、気管に入り込んでしまった食べ物や唾液と、それに含まれる細菌を除去できずに起きる肺炎です。食物や唾液が誤って気管に入った場合、普通はむせて排出しますが、高齢者や睡眠中などの反応が鈍くなる時には、誤嚥してしまってもむせや呼吸苦が起きないことがあります。

高齢の方にとって、誤嚥性肺炎は誰にでも起こり得、身近に迫る問題です。

誤嚥を予防する工夫をするとともに、誤嚥を肺炎に発展させないことを学び、今後のケアに活かしていってください。

看護教育センター